Tarquin, cette fable vénéneuse, orchestrée par Jeanne Candel, celle dont le talent est de bousculer le répertoire par la farce, débute dans un petit cimetière d’Amérique du Sud, un squelette est sorti de terre. Au fond de la jungle, dans une salle de bain surannée, un homme se lave. Dans un petit coin du commissariat d’Altamira on interroge une jeune fille. Les restes exhumés sont-ils bien ceux du général Tarquin, personnage maléfique, en cavale depuis des décennies et qui continue à électriser les esprits ? Marta, belle-fille du général, l’une des dernières personnes à l’avoir vu, est interrogée par la juge Ravier, mandatée pour identifier les restes supposés du fugitif. Karl, le fils du général, semble cacher des choses. L’inspecteur Juan de la Cruz, référent local de l’enquête internationale pense que le temps est venu pour lui de prendre le pouvoir. Si le général Tarquin est mort, rien ne dit que son règne ait pris fin… Ainsi avec Tarquin, dont le titre renvoie au dernier des rois de Rome, qui régna par la terreur jusqu’en 509 av. J.-C., Jeanne Candel se lance sur la piste d’un criminel de guerre. Son dictateur contemporain est inspiré des nazis : comme eux, il s’est échappé d’Europe et réfugié en Amérique du Sud. Terrible, l’argument évoque à la fois la permanence du mal et sa résurgence, sa résonance au fil des générations comme sa résistance tandis que, non loin de là, au cœur de la forêt amazonienne, brille le mythe de Lucrèce… Ainsi la salle de bain de Tarquin suspendue quelque part entre l’Europe des années 1930 et une hacienda sud-américaine « est le lieu des métamorphoses, du surnaturel. Avec Lisa Navarro, la scénographe, on l’a voulu réaliste et historiquement situé. C’est un décor qui repose sur les conventions du théâtre bourgeois, mais c’est pour mieux le déréaliser et finalement le détruire. Il sera percé, éventré́, inondé… Très vite, il devient un champ de bataille et un terrain de jeu. C’est aussi cette histoire qu’on raconte : celle de la destruction du décor et de la percée des apparences, car c’est à ce prix que l’on peut accéder à Tarquin. »

Bruno Geslin, maître s’il en est, des métamorphoses et autres distorsions du réel, s’empare quant à lui et avec la verve poétique qui le caractérise, avec Le feu, la fumée, le soufre, de la figure cryptique de l’autre immense auteur du théâtre Élisabéthain, Christopher Marlowe, au travers de sa pièce emblématique Édouard II.

« Je suis fasciné par le personne de Christopher Marlowe : ce garçon mort assassiné à l’âge de vingt-neuf ans d’un coup de couteau, par son propre couteau d’ailleurs, d’un coup dans l’œil, à la sortie d’une taverne ; alcoolique notoire, pédéraste, enveloppé d’un halo de légendes plus folles les unes que les autres, notamment celle qui ferait de lui un espion de la grande reine Élisabeth 1ère, lui le fils de savetier, qui a pour autant fréquenté les hautes écoles anglaises, lui le déclassé, dont on dit aussi que certains de ses vers se retrouveraient mêlés à ceux de Shakespeare… »

Bruno Geslin

Si les rumeurs à propos de Marlowe vont bon train, le dramaturge anglais a finalement été crédité par une vingtaine d’experts internationaux comme co-auteur dans une réédition de la célèbre trilogie Henri VI jusque-là attribuée au seul Shakespeare. Comme annoncé par les Presses Universitaires d’Oxford en 2016, Marlowe, en effet, aurait écrit toute la première partie. Son œuvre majeure demeure tout de même Édouard II dont s’empare aujourd’hui Bruno Geslin. Devenu Roi d’Angleterre à la mort de son père, Édouard II rappelle auprès de lui Pierce Gaveston, son amant exilé en France quelques années auparavant sur ordre de l’Église et du feu roi. Heureux de ces retrouvailles tant attendues, il le gratifie de richesses, de domaines et de titres. Ainsi, Gaveston devient Lord Chambellan et Comte de Cornouailles. Furieux de voir leurs privilèges disparaître au profit d’un fils d’écuyer qui semble ensorceler ce Roi si peu fait pour les affaires politiques, les nobles et la Reine Isabelle s’allient et grâce à̀ l’autorité du Pape, condamnent l’amant maudit à un second exil. Dévasté par son absence, Édouard II réussit, à force de compromissions, de promesses et d’abnégations, ainsi que du soutien inattendu et ambigu de la Reine, à faire revenir son amour en Angleterre. Cependant, les retrouvailles ne seront que de courte durée. Roger Mortimer, chef autoproclamé de la noblesse et amant de la Reine, le fera immédiatement capturer et exécuter sans aucune forme de procès. Fou de douleur, obsédé par l’idée de vengeance et accompagné par ses deux nouveaux favoris Spencer et Baldock, Édouard plonge le royaume dans le chaos. Après d’interminables luttes, conflits, trahisons, batailles. En fuite, Édouard et ses deux amis sont arrêtés dans un monastère où ils avaient trouvé́ refuge. Spencer et Baldock sont exécutés sur le champs et Édouard II est conduit en prison. Il y sera assassiné, empalé́ par un tison ardent. Commanditaires du crime, Mortimer et la Reine seront démasqués et condamnées l’un à la décapitation, l’autre à l’emprisonnement par le fils d’Édouard II, Édouard III, nouveau Roi d’Angleterre.

« Dans le théâtre de Marlowe, j’aime avant tout le poème. Peut-être est-il moins agile que Shakespeare dans le rapport au récit, aux personnages et à l’intrigue, mais ce qui traverse l’ensemble de son théâtre est un vaste et bouleversant poème crépusculaire. Ce qu’il perd en dramaturgie, il le gagne par la force poétique du chant. C’est principalement pour cette raison-là que je souhaitais aborder le théâtre élisabéthain par Marlowe car mon propre théâtre s’attache avant tout à la langue qui traverse les œuvres. Je n’aime pas trop les situations, j’aime le théâtre de la démesure, j’aime le théâtre qui boite tout le temps comme celui de Christopher Marlowe. Édouard II est une pièce en constante transformation. Le récit s’ouvre sur un conte pastoral, deux pauvres croisent Pierce Gaveston, l’amant maudit d’Édouard, puis la pièce bascule dans un drame historique se transformant lui-même en un drame psychanalytique autour de la figure du père et de la question de l’héritage… La structure du récit échappe en permanence, mais elle est traversée par le poème, il y a là comme une énigme insaisissable, un mystère… »

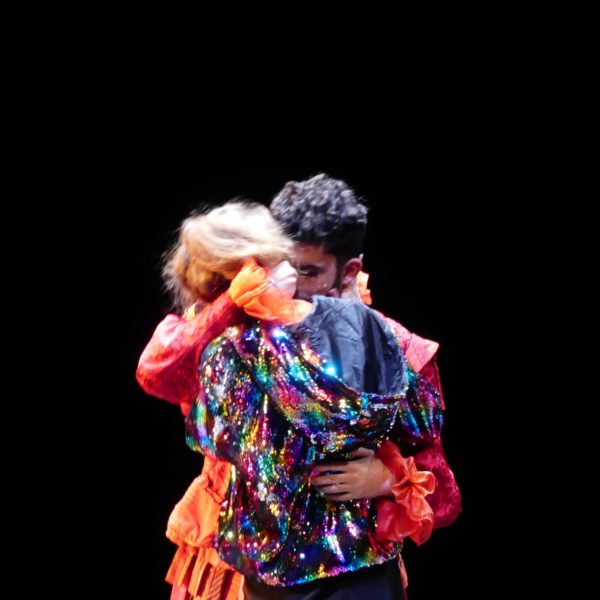

La renommée d’Édouard II par-delà les siècles, et outre le drame historique, tient essentiellement à son vaste chant d’amour guerrier, la pièce est une pièce de guerre. Elle est l’amour en guerre. Ainsi l’avait magistralement illustrée la magnifique adaptation cinématographique de Derek Jarman au début des années 90.

À l’instar du cinéaste anglais dont il a magnifiquement porté à la scène le journal intime dans Chroma, Bruno Geslin réalise en complicité avec Jean-Michel Rabeux, une adaptation du texte à la fois extrêmement respectueuse de Christopher Marlowe, mais également très personnelle et inscrite dans son temps.

« Avant même de commencer à répéter, j’avais une idée précise de la structure du spectacle. Je voulais que toute la pièce soit une vision subjective d’Édouard racontant cette histoire-là, convoquant ses personnages du fond de sa prison. Édouard est joué par Claude Degliame, elle entourée de toutes ses figures du passé qui apparaissent du fond de son purgatoire. Le spectacle est comme un moment suspendu, s’étirant sur les quelques secondes qui séparent Édouard de la mort. Après vingt ans de règne, après avoir perdu tous ses amis, tous ses amours, le pouvoir aussi, après tout ce chemin, resurgissent du fond de sa geôle un à un les fantômes du passé… » La pièce s’ouvrant sur la mort d’un roi et s’achevant sur la mort d’un autre, Bruno Geslin a travaillé sur : « la procession. Certes la pièce commence et se termine par des funérailles de roi mais ce sont surtout des funérailles de pères. Alors les processions, les danses macabres, les rituels nous ont guidés sur les pistes mystérieuses de ce vaste chant d’amour. » Un chant d’amour né d’un chant épique dont Bruno Geslin et son équipe tirent un chant sacré.

« Il faut peupler le monde ! ». Le cri de Bénédict, célibataire endurci pris au piège de l’amour, dans un grand élan tragi-comique résume les vicissitudes du désir pris au piège des conventions sociales. Particulièrement espiègle dans cette comédie-là, William Shakespeare jouant des conventions mais aussi des clichés, place dans Beaucoup de bruit pour rien, la jeunesse du côté de la réaction et du conservatisme et la vieillesse du côté de la résistance… Croître, multiplier, fonder le nouvel ordre d’une société vieillissante ainsi va de l’assignation faite aux jeunes gens qui, au lieu de se rebiffer, exploser d’amour, de désirs et déjouer les dictats imposés, va se laisser aller à la peur du qu’en dira-t-on, de la rumeur, de la tromperie. Peur de l’amour certainement aussi.

Avec cette comédie de Shakespeare haute en couleurs et riche de mille subtilités, Maïa Sandoz et Paul Moulin retrouvent quelques années plus tard l’auteur de leurs premiers gestes de metteur.e.s en scène.

« Pour notre premier spectacle nous avions voulu travailler sur Shakespeare et monter Hamlet. Au même moment, nous découvrions l’écriture plateau, ce qui en 2010 n’était pas encore très répandu. Alors, nous avions rêvé autour de la figure d’Hamlet et nous avions écrit autre chose. Aujourd’hui, nous ne sommes pas dans la même démarche, il s’agit surtout de s’emparer du texte tel qu’il est, tel que nous allons le traduire, en jouant du tutoiement et du vouvoiement. Nous sommes fascinés depuis toujours par Shakespeare, qui a certainement guidé la plupart de nos choix de textes contemporains, en privilégiant de belles histoires tenues par une solide dramaturgie. »

Dans Beaucoup de bruit pour rien, le prince Don Pedro et ses hommes rentrent victorieux de la guerre. Alors que le triomphe est célébré, le mariage arrangé de sa fille Héro avec Claudio est annoncé. Le frère de Don Pedro, le fourbe et mélancolique Prince Jean, mis au banc car il ne joue pas le jeu des conventions sociales, décide d’assouvir son besoin irrépressible de vengeance… en ourdissant un sombre complot dont son acolyte Borrachio lui souffle les contours : Faire croire à Claudio qu’Héro lui est infidèle et pousser le jeune homme à la traîner publiquement dans la boue… Ce qu’il fera.

Au même moment, les autres invités de la fête tendent un piège à leurs amis Béatrice et Bénédict, chevalier du prince Pedro, qui se querellent depuis toujours, afin qu’ils tombent amoureux l’un de l’autre.

L’histoire de Béatrice et Bénédict, qui s’opposent vigoureusement à l’amour mais qui succombent à la première occasion, contrebalance gaiement la noirceur de l’intrigue principale. Ainsi, dans Beaucoup de bruit pour rien, complots et intrigues, faux-semblants, doubles-jeux, révélations, dissimulations, duplicités et identités s’échangeant aussi rapidement que des masques, mènent l’intrigue à folle cadence vers une fin surprenante et joyeuse, car tout est bien qui finit bien…

« Nous sommes des acteurs. Nous sommes une bande d’interprètes. Que ce soient des chansons, des romans, des poèmes, des tragédies classiques ou du théâtre contemporain, nous avons toujours abordé les œuvres en dialogue libre. L’éventail des registres de jeu est complètement déployé par le génie de Shakespeare dans Beaucoup de bruit pour rien : clown, masque, comédie, drame, ironie, rhétorique, lyrisme, tragédie, satire, cynisme, pathos, burlesque, poésie, chanson. Son rythme soutenu, sa rhétorique jubilatoire et ses incroyables variations de ton exercent un charme puissant et en font l’une des plus remarquables comédies de Shakespeare.

Par sa vivacité, son humour, sa flamboyante noirceur, sa sauvage sensualité, sa jubilation protéiforme, sa mélancolie même, elle est un formidable terrain de jeu pour l’équipe de comédien.ne.s que nous sommes. » Mais au-delà du plaisir du jeu, Maïa Sandoz, Paul Moulin et leur bande d’actrices et d’acteurs retrouvent dans ce texte jubilatoire « ce qui fonde nos identités. Quelles sont nos assignations sociales, les jeux de masques ? Comment est-ce que l’on dit ce que l’on est et d’où l’on parle ? Ces interrogations sont au cœur de tous nos travaux, mais trouvent dans Beaucoup de bruit pour rien, un écho particulier. Qui doit se marier à qui ? Qui doit être tenu de ? Devons-nous nous épouser les uns les autres ?! »

Si à l’heure où nous écrivons jouer ou ne pas jouer est La question, Jeanne Candel, Bruno Geslin, Maïa Sandoz, Paul Moulin et tous leurs compagnon.ne.s s’emparant de figures historiques et de grands textes classiques, réaffirment, chacun à leur endroit, la nécessité et la permanence de la littérature. Alors si « Le fou se croit sage et le sage se reconnaît fou » et que « C’est un malheur du temps que les fous guident les aveugles » ; « Gémir sur un malheur passé, est le plus sûr moyen d’en attirer un autre ». Ainsi, à l’unisson, le poète, les artistes, Jeanne, Maïa, Paul, Bruno, disent sans détour mais avec Art qu’« Il ne suffit pas de parler, il faut parler juste. »